Viaje a América:

Esteban Arias Hernández pretendía espantar su congoja con un canturreo indescifrable.

En el sótano, desempolvó el baúl de madera con nervios de hojalata. De su biblioteca eligió no más de una docena de libros y los colocó con esmero en el fondo, para que no se dañaran con el traqueteo, tanto en el tren hasta La Coruña, como durante la travesía del Atlántico.

Entre las ropas, envolvió su viejo violín Testore, que nunca logró tocar, y el reloj de sobremesa heredados de su abuelo.

Subió al desván con pasos inquietos y bajó la maleta de cuero forrada por dentro con fino tafilete. Cuando le había sacado brillo con el cepillo de limpiar los zapatos, se quedó en silencio mirando los enseres de uso diario, cubicando mentalmente los volúmenes para aprovechar todos los resquicios.

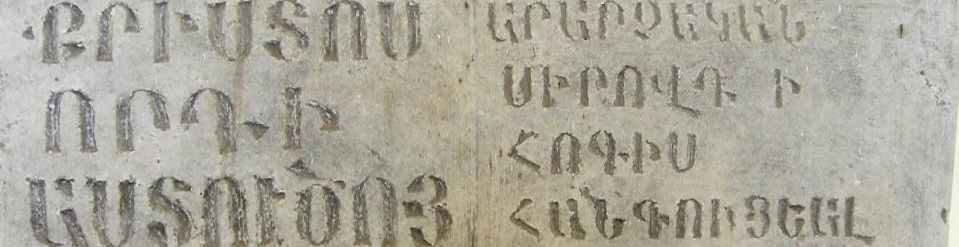

Con solemnidad litúrgica colocó dos mudas, pieza por pieza, hasta llenar las cua- tro esquinas. No encontraba lugar para los ocho pergaminos medievales, que sacaba de España clandestinamente. Desocupó de nuevo la maleta y descosió el forro. Ya desentrañaría la caligrafía endiablada de lo que parecían banales contratos antiguos y escrituras de compraventa que carecían de validez alguna; aunque, escudriñadas algunas palabras sueltas, tenían todo el aspecto de encerrar una epístola y un viejo relato. Había que examinarlos más despacio.

Introdujo con esmero los ocho pergaminos y concluyó la costura pacientemente, con puntadas de maestro guarnicionero, pasando la aguja por los mismos agujeros para que no se notara el descosido.

Esteban Arias Hernández pretendía espantar su congoja con un canturreo indescifrable.

En el sótano, desempolvó el baúl de madera con nervios de hojalata. De su biblioteca eligió no más de una docena de libros y los colocó con esmero en el fondo, para que no se dañaran con el traqueteo, tanto en el tren hasta La Coruña, como durante la travesía del Atlántico.

Entre las ropas, envolvió su viejo violín Testore, que nunca logró tocar, y el reloj de sobremesa heredados de su abuelo.

Subió al desván con pasos inquietos y bajó la maleta de cuero forrada por dentro con fino tafilete. Cuando le había sacado brillo con el cepillo de limpiar los zapatos, se quedó en silencio mirando los enseres de uso diario, cubicando mentalmente los volúmenes para aprovechar todos los resquicios.

Con solemnidad litúrgica colocó dos mudas, pieza por pieza, hasta llenar las cua- tro esquinas. No encontraba lugar para los ocho pergaminos medievales, que sacaba de España clandestinamente. Desocupó de nuevo la maleta y descosió el forro. Ya desentrañaría la caligrafía endiablada de lo que parecían banales contratos antiguos y escrituras de compraventa que carecían de validez alguna; aunque, escudriñadas algunas palabras sueltas, tenían todo el aspecto de encerrar una epístola y un viejo relato. Había que examinarlos más despacio.

Introdujo con esmero los ocho pergaminos y concluyó la costura pacientemente, con puntadas de maestro guarnicionero, pasando la aguja por los mismos agujeros para que no se notara el descosido.

Antes de cerrar el baúl definitivamente, salió de casa hacia el orfelinato. Le

faltaba el último trámite: la firma y la póliza en el documento de adopción del

niño.

Al día siguiente, temprano, el director de la inclusa se lo llevó al andén como habían quedado. Lo cogió en cuello y el niño se le abrazó con fuerza, como si no quisiera desasirse nunca, habiendo cambiado el semblante asustado por una sonri- silla. No pronunció ninguna palabra, ni papá, ni padre, ni nada. Sólo se achuchaba contra su pecho.

Subidos al tren, Esteban abrió la carpeta que el director le había entregado y comprobó los documentos que legalizaban a su hijo, demasiado pequeño para intuir el largo viaje que les esperaba en barco.

La madre del niño, Itziar Markuleta Etxeverría, quedaba en el manicomio atada con una camisa de fuerza.

Al cumplir la mayoría de edad, con la misma maleta de cuero y tafilete, José Antonio Arias Markuleta volvió a España, a pesar de que no le quedaba más familia conocida que su madre loca, y tardó mucho tiempo en descoser el forro.

Su padre, sintiéndose enfermo, le había encomendado recuperar el pergamino que le faltaba, costara lo que costara, para lo que precisaba de tal paciencia que cursó la carrera de historia.

La coincidencia del vasco Markuleta conmigo, como profesores en el mismo instituto, donde tuvimos como alumnos a Pablo, Clara y Leo, determinó el comienzo de este libro: quizá un sabio astrónomo de Karahundj hubiera podido explicar la ali- neación de nuestros cinco luceros en el firmamento.

Al día siguiente, temprano, el director de la inclusa se lo llevó al andén como habían quedado. Lo cogió en cuello y el niño se le abrazó con fuerza, como si no quisiera desasirse nunca, habiendo cambiado el semblante asustado por una sonri- silla. No pronunció ninguna palabra, ni papá, ni padre, ni nada. Sólo se achuchaba contra su pecho.

Subidos al tren, Esteban abrió la carpeta que el director le había entregado y comprobó los documentos que legalizaban a su hijo, demasiado pequeño para intuir el largo viaje que les esperaba en barco.

La madre del niño, Itziar Markuleta Etxeverría, quedaba en el manicomio atada con una camisa de fuerza.

Al cumplir la mayoría de edad, con la misma maleta de cuero y tafilete, José Antonio Arias Markuleta volvió a España, a pesar de que no le quedaba más familia conocida que su madre loca, y tardó mucho tiempo en descoser el forro.

Su padre, sintiéndose enfermo, le había encomendado recuperar el pergamino que le faltaba, costara lo que costara, para lo que precisaba de tal paciencia que cursó la carrera de historia.

La coincidencia del vasco Markuleta conmigo, como profesores en el mismo instituto, donde tuvimos como alumnos a Pablo, Clara y Leo, determinó el comienzo de este libro: quizá un sabio astrónomo de Karahundj hubiera podido explicar la ali- neación de nuestros cinco luceros en el firmamento.

Pablo y Leo me confiaron, en secreto, que el profesor de historia, José Antonio Arias

Markuleta los había utilizado sin escrúpulos para que robaran el pergamino que buscaba, sometiéndolos a peligrosos riesgos, durante la excursión de fin de curso desde

Málaga a Astorga, el verano de 1983, por lo que decidieron esconderlo haciéndole

creer que no lo habían encontrado en el archivo.

“Tiene que permanecer perdido en cualquier lugar del recinto catedralicio”, le

había repetido obsesivo su padre, cuando lo ilustraba acerca de la estirpe ARIAS

DIDAZ.

Con este pergamino podría demostrar que la valiosa pintura románica le pertenecía, por herencia directa, al proceder su apellido de este linaje medieval, pero les

había dicho que sólo lo quería para culminar su tesis doctoral de historia.

Pudo más mi lealtad con los muchachos que la amistad con Markuleta; les guardé

el secreto y no le dije nada.

El Vasco —así llamaban los alumnos a Marculeta—, después de haber muerto

su madre en el manicomio, se volvió a Buenos Aires, desolado por no haber podido

llevar a cabo el mandato de su padre: rescatar el pergamino que ya guardaban Pablo

y Leo.

Hace mucho tiempo que empecé la aventura de descubrir el enigma de Baphomet

y, tras años de investigaciones y pesquisas, hemos terminado ensamblando todas

sus piezas, como si fuera un rompecabezas, no sin angosturas y peligros: comencé

yo en el monasterio de San Pedro de Montes, León, en 1971, y culminaron Leo y

Pablo, Clara y Nora en 2010 en el aeropuerto de Barajas.

Interesante escultura

ResponderEliminar